もっと通じる英語に!イントネーションで大事なのは使えること

3月に『もっとイギリス英語でしゃべりたい! UKイントネーション・パーフェクトガイド』の新装版が出ます![]()

予告編動画↓↓

で、この本で言いたかったのは、

1)イギリス英語(BE)のイントネーションを詳しく解説するという

ことと、

2)イントネーションはただ真似るだけじゃあ意味ない、使いこなせるようになること、

の2つ![]()

![]()

1では、母音や子音以上に、BEらしさの元となるイントネーションの特徴を浮かび上がらせること![]()

この本で特に詳しく書いたのは、

降昇調

↘↗ こういう下がって上がるトーン。

これBE(イギリス英語)ではすごく使われます![]()

![]()

でもAE(アメリカ英語)ではあまり出てこない![]()

![]()

AEは単純な上昇調が多いのです

![]() アゲアゲ

アゲアゲ

だから降昇調に習熟することが、BEらしさを生み出すわけです![]()

とりわけ、降昇調の中でも

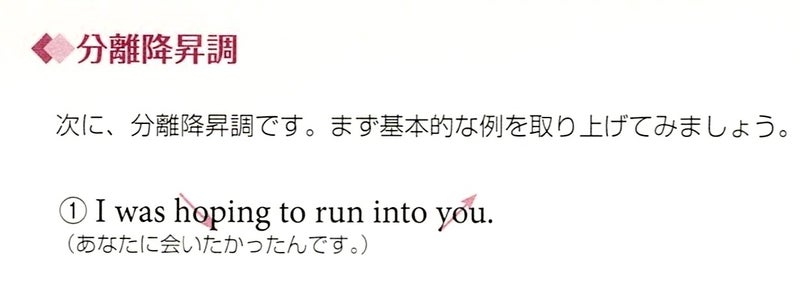

分離降昇調

というのがBEっぽい![]()

![]()

↘と↗が分かれて出てくるパターン![]()

![]()

例えばこんなのです。

『もっとイギリス英語でしゃべりたい!』(旧版 p.60より)

ところが、この分離降昇調って、日本の本にはまず説明がない(そもそもイントネーションについての説明があまりないから)。

いやいや、これ、BEじゃいっぱい使われるからこそ、説明が必要です![]()

そしてだからこそ、使いこなせるようになりたいもの![]()

というわけで、この『もっと』ではこの降昇調類を「禁断のイントネーション⁉ 降昇調と分離降昇調」って章で説明してます![]()

![]() 日本では、これほど踏み込んだ本はないです

日本では、これほど踏み込んだ本はないです![]()

でも、これがBEらしさ。

そこは避けて通れないもの。

その降昇調に触れないBE発音じゃ、まったくBE発音にならないです![]()

そして、これを説明できるということは、使えるようになるための、第1歩なのです。

イントネーションはただ真似て覚える、じゃあ使いこなせるようにはならない![]()

英国に住んでいて、ネイティブに囲まれていて、たくさん英語に触れていれば、それでも使い方を覚えていけるでしょうけど![]()

![]()

でもそういう環境にいないのなら、理屈で説明できることが必要![]()

![]()

どこで下がって、どこで上がるのか。

なぜ下がって、なぜ上がるのか。

そこらへんがきっちり説明されていないといけない。

上記の文なら、なぜhopingで下降調になったのか![]()

なぜほかの単語じゃなくて、hopingなのか![]()

そして、なぜyouで上がるのか![]()

![]()

![]()

その説明もなく、ただ真似て覚えろ、じゃあダメ![]()

![]()

これ、会いたいと思っていた人に、バッタリ会えたときのイントネーション。

この状況では、このイントネーションにならざるを得ないのです。(より詳しくは『もっと』を参照してください。)

ちなみに、イントネーションをよく理解していないと、この文を聞いて、単なる上昇調と思っちゃうかもしれないです![]() ヤベっ!

ヤベっ!

でも、そうじゃない![]()

まあ、もし上昇調ととらえたとしても、AEの上昇調とは、全然メロディが違ってしまうということです![]()

そこを踏まえて上昇調と言うならいいですけど![]()

BEのイントネーションを扱うときは、文全体の音程の変化に敏感にならないといけません![]()

ちなみに、理屈で説明できるからこそ再現性があるわけです。

学習者自身が使いこなせるようになれるということです。(ただし個人差があります(笑))

これ、例の絶版になってしまった、幻の名著(笑)『理屈でわかる英語の発音』から言い続けていることです。

だからこそ、この『もっと』は『理屈』の発展形なんです![]()

あ、最近は執筆で休んでいたストアカ講座、近日中に復活させます。BEイントネーションの講座もやります。